自2019年1月以来,通信与电子工程学院周晓峰副教授以共同通讯作者或共同第一作者的身份在国际顶级学术期刊《Nature》、《Nano Energy》、《National Science Review》上发表多篇重要学术论文。周晓峰副教授长期以来是环境能量采集与自供能传感研究团队核心成员之一,团队由香港城市大学机械工程学系王钻开教授联合中科院北京纳米能源与系统研究所、华东师范大学、美国内布拉斯加大学林肯分校和杭州电子科技大学等科研机构组建。其研究工作得到了国家自然科学基金面上基金、上海市科委人工智能专项、华东师范大学“幸福之花”共享交叉基金和华东师大科研启动基金的大力支持。

随着世界进入智能传感和人工智能时代,我们面临着许多未知和挑战。如何解决电能的短缺便是首当其冲的重要问题。这里所说的电能不同于我们目前普遍使用的来自发电厂、依靠主电网集中供应的电能,而是需要分布广泛、可移动、功率为微瓦到瓦特范围的电能。目前,诸如电池之类的电能存储单元是这个领域普遍采用的解决方案,但是电池受使用寿命有限、使用后续处理等几个主要因素的限制。因此,提供这种可普遍存在的微小电能装置的最优解决方案是从环境中收集能量供设备使用,或者自身的传感设备不仅能自供电工作,甚至能为整个节点提供电能。近年来,这个领域引起了国际前沿研究的广泛关注,带来了环境能量采集与自供能传感研究的热潮。

1、基于体效应的固液界面发电机

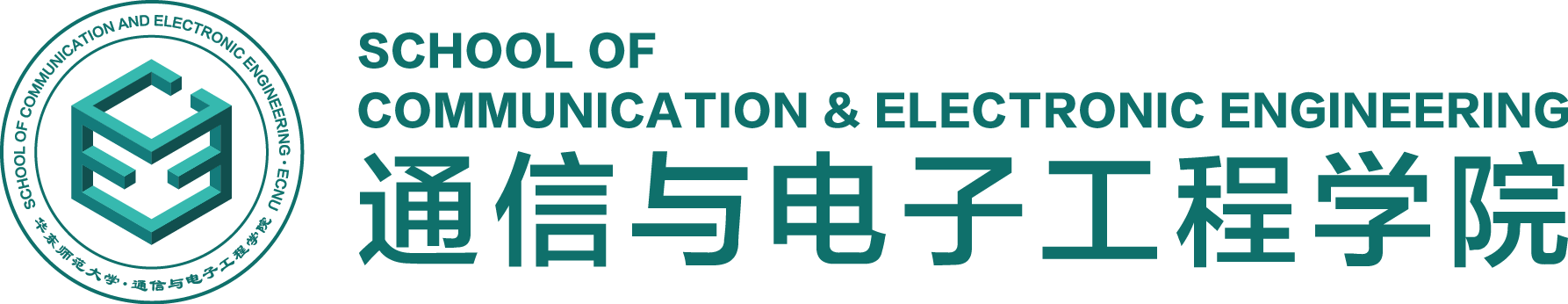

此项研究设计了一种结构类似于三极管的固液界面发电机,成功突破过往液滴发电机发电功率密度不高的研究瓶颈。传统利用界面摩擦起电效应的液滴发电机是基于每个液滴撞击表面时的摩擦而产生电荷。每当有一个液滴撞击,便经由一个电极释放所产生的电荷,会受表面摩擦电荷数量的限制,这种方式的能量转效率极低,每平方米产生的最高能量少于1 瓦。为提升电能转化效率,通过类三极管结构实现了体效应的固液界面发电机,所展示的固液发电机每平方米产生的最高能量可达到50.1瓦。这个类三极管结构中有两大关键︰一是利用PTFE作为电荷储存库。当液滴持续不断地撞击在驻极体材料聚四氟乙烯(PTFE)表面上,所产生的表面静电荷会不断累积并逐渐达到饱和。另一关键是表层负责产生和储存表面电荷的PTFE和一个铝电极,下层是用作另一个电极的铟锡氧化物(ITO)。当水滴由上而下撞击PTFE表面时,由于水是导电的,会接通铝电极和ITO两个电极,变成一个可通电的完整电路。从而实现了比以往固液纳米发电机的表面效应更为高效的体效应。通过这样的结构设计,随着反复的液滴撞击与脱离,积存在ITO上密度很高的表面电荷(由PTFE表面电荷静电感应形成)会在ITO电极和铝电极之间反复流动,从而大大提升了能量转化效率。在电荷饱和状态下,1滴100微升的水滴由15厘米的高度滴下,能够产生140V以上的开路电压,发电机产生的电能足以点亮100盏小LED灯。仅仅通过体效应转换水所带的动能,瞬时功率得到了上千倍的提升。研究还显示,即使在较高的相对湿度下还是同样可以实现高效率的能量采集,而且雨水、甚至海水中所蕴含的环境动能都可以通过这样的发电机进行电能输出。相关研究成果在最新一期国际顶级学术期刊《Nature》杂志上发表。

Nature (IF 43): 2020 2.05 online

https://www.nature.com/articles/s41586-020-1985-6

图1. 基于体效应的固液界面发电机的结构示意图和实物图

图2. 4个液滴发电装置,每一滴液滴可以点亮100个LED

2、基于液液界面的摩擦纳米发电机

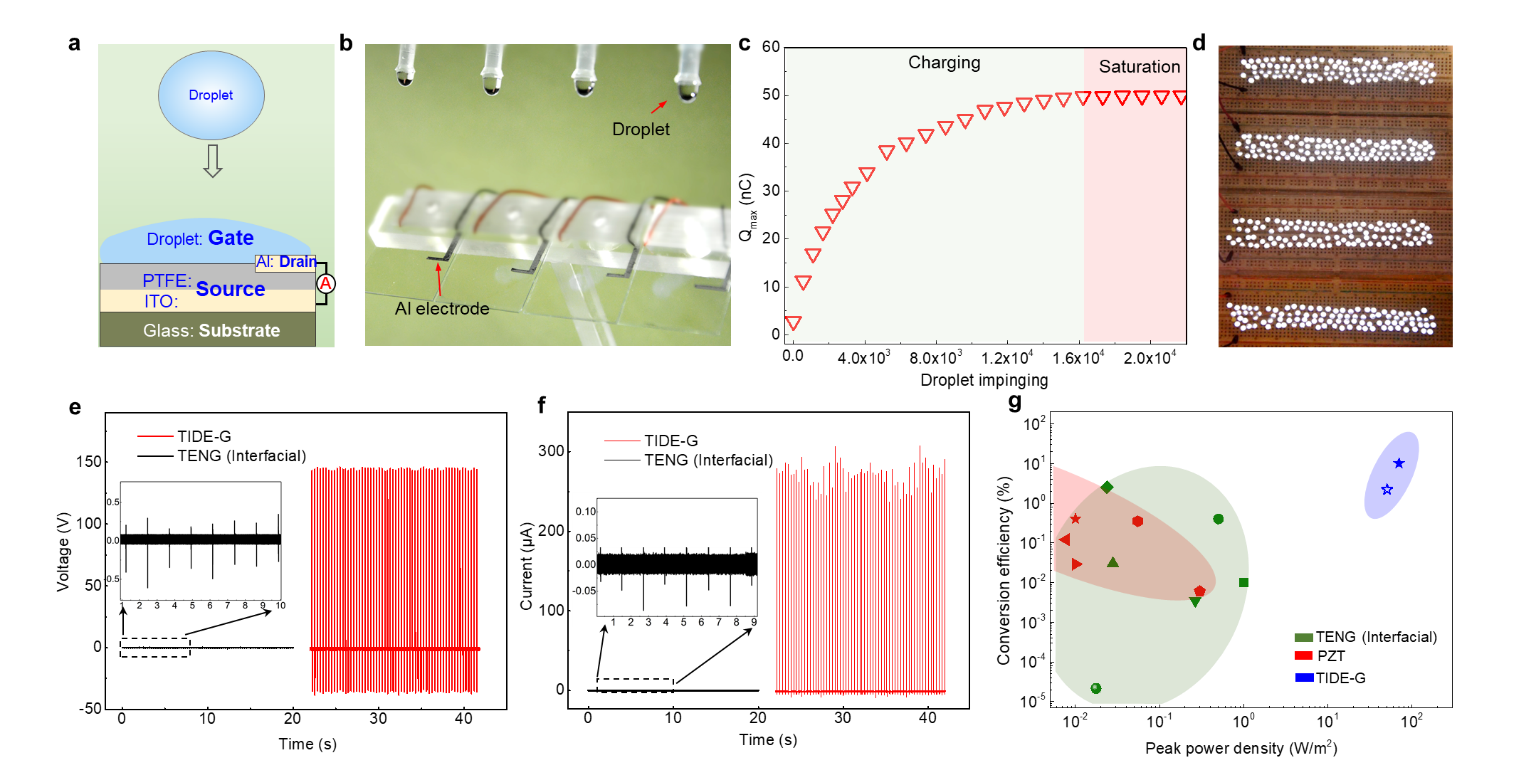

本研究中,将超润滑液体注入型表面(SLIPS)与TENG相结合,设计出了一种基于超润滑界面的液-液摩擦纳米发电机(SLIPS-TENG)。在低温条件下,SLIPS-TENG的工作效率比已有超疏水固-液界面纳米发电机提高了一个数量级以上。将氟化的润滑液注入多孔聚四氟乙烯薄膜中,得到超润滑SLIPS液体表面,并与水形成液-液-固的摩擦界面。该工作首次将SLIPS 与TENG有机地组合在一起,研发的器件除了具备SLIPS的各种优异性能外,还能有效地将雨水和波浪的机械能转化为电能。这种新型液-液摩擦纳米发电机在环境适应性、输出稳定性、自清洁性、柔性和光学透明性等方面表现出诸多优势,并可以在低温下保持与室温下相当的电能输出,为设计新型的水能转换器件实现蓝色能源梦想提供了新思路。此项工作首次证明摩擦电荷同样会在液-液-固界面之间产生,并探究了润滑液膜厚度和液-液摩擦产生电荷之间的关系。研究成果发表于2019年的《国家科学评论》(National Science Review,NSR)上。

National Science Review (IF 13.2): 2019-03-01

https://academic.oup.com/nsr/article/6/3/540/5368078

图3. 液-液摩擦纳米发电机(SLIPS-TENG)的结构图以及电压输出性能

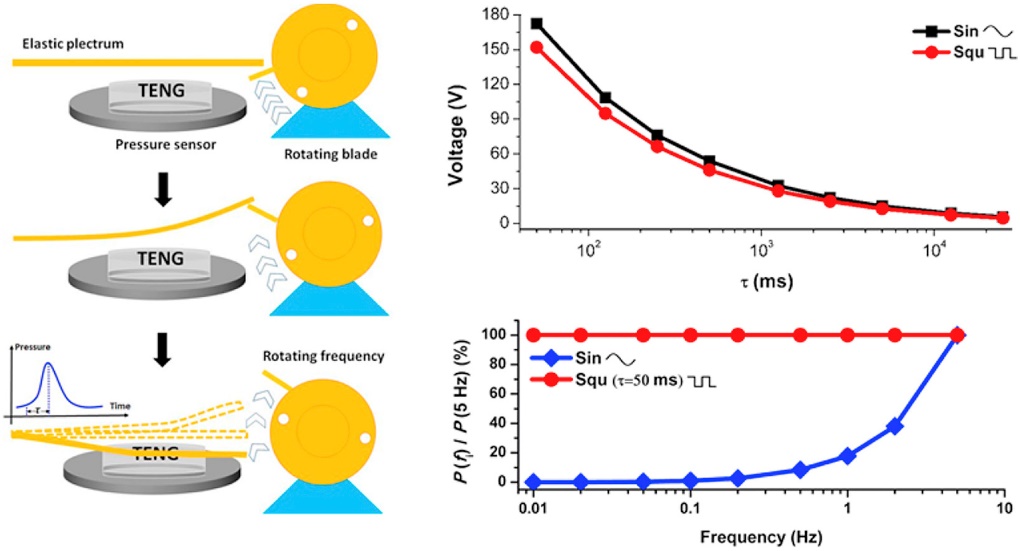

3、摩擦纳米发电机的超低频机械能采集优化机理研究

在摩擦纳米发电机(TENG)研究的推动下,机械能已能够被广泛收集。尤其在低频机械能采集方面,摩擦纳米发电机(TENG)与电磁式发电机相比有着天生的优势。但是对于小于1 Hz的超低频机械能的收集对摩擦电纳米发电机来说仍具有挑战。在这项研究里,通过调制机械振动实现了TENG对超低频机械能的采集。研究推导了TENG的等效电路模型,以理论分析具有不同振动波形的超低频机械能对基于TENG的能量采集的影响。该理论模型对TENG采集具有不同振动波形和接触释放时间的超低频机械能提供了合理的解释,理论模型与实验结果保持一致。研究发现,通过减少接触释放时间,即使机械输入频率为0.1 Hz,TENG的能量采集效率也可以得到显着提高。这项工作加深了对使用TENG收集超低频机械能的理解,并为在宽频率下收集各种机械能的TENG的设计提供了重要的参考依据。该项研究成果发表在2019年的《Nano Energy》上。

Nano Energy (IF 15.5): 2019-08-13

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104011

图4. 摩擦纳米发电机的超低频机械能采集输出性能

4、高灵敏度自供电加速度传感器

开发具有高灵敏度的自供电加速度传感器对于物联网,可穿戴电子设备和智能机器人等至关重要。摩擦电纳米发电机(TENG)是一种用于自供电传感的有效解决方案。然而基于TENG的自供电加速度传感器的研究仍缺乏适用的理论模型。而且大多数自供电加速度传感器的灵敏度也相对较低。在这项研究中,建立了一种新颖的V-Q-a理论模型,可以用于开发基于TENG的自供电加速度传感器。通过建立的模型指引,可以从理论计算中得出传感器的输出性能。在理论计算的指导下,设计并制备了基于丝蛋白的自供能加速度传感器。在加速度信号范围为在0.1g到1g时,所开发的传感器具有20.4 V /(m / s2)的高灵敏度,并实现了371.8 mW / m2的高功率密度输出。所开发的自供能加速度传感器展示出许多应用前景,包括可穿戴警报装置和振动检测系统等。这项研究为基于TENG的自供电加速度传感器提供了扎实的理论依据,并为开发高灵敏度自供电加速度传感器提供了一种有效的方法,这都将促进摩擦纳米发电机在自供能传感中的应用。这项研究成果发表在2019年的《Nano Energy》上。

Nano Energy (IF 15.5) 2019-10-25

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104228

图5. 自供电高灵敏度加速度传感器结构示意图、输出性能和应用演示

图文来源 | 周晓峰副教授团队