2025年2月21日,华东师范大学通信与电子工程学院张润曦教授领衔的团队在高性能射频集成电路领域取得标志性进展,三篇创新性论文被国际顶级会议IEEE射频集成电路研讨会( Radio Frequency Integrated Circuits Symposium,RFIC)2025正式接收,三项成果均由华东师范大学独立研发完成,指导老师为张润曦教授、石春琦教授和黄磊磊副研究员。RFIC始于1969年,由IEEE微波理论与技术学会(MTT-S)主办,是射频集成电路领域历史最悠久、影响力最大的国际会议,每年在全球录用90篇左右论文。

本次入选的三项成果覆盖5G/6G无线通信与智能感知核心需求,聚焦宽带通信、智能雷达感知与毫米波技术三大方向:

1.宽带全集成射频前端芯片

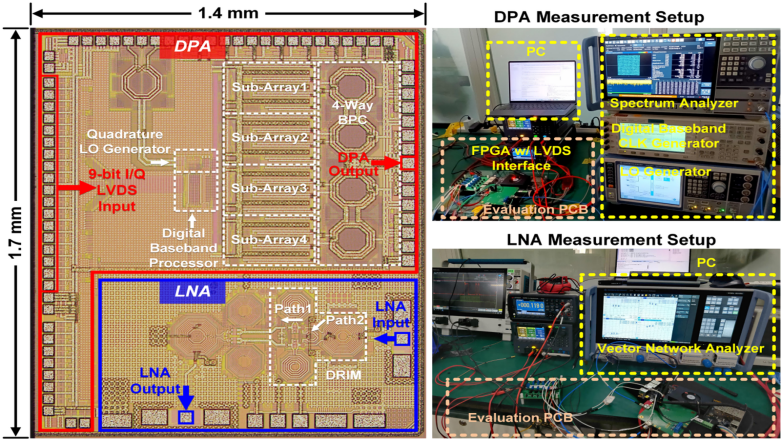

论文一:《A 22-nm CMOS 3.5-7.2 GHz Wideband FEM with a Balanced-Power-Combining DPA and a Dual-Resonant Input Matching LNA》,基于22nm CMOS先进工艺,在全球首次实现数字功率放大器(DPA)与低噪声放大器(LNA)的全集成。通过原创的"平衡式四路功率合成网络"突破传统多路串联失配瓶颈,结合"双谐振输入匹配"技术,使芯片在3.5-7.2GHz宽频带内实现30.08dBm输出功率与1.7dB超低噪声系数,支持5G的Sub-7GHz及Wi-Fi 6/7的高阶调制传输,为未来通信系统提供高集成度解决方案。论文第一作者为我校博士研究生赵康杰,参与芯片研发的我校研究生包括刘灿、邹林峰、蒋欣怡、谢旺东、刘锴、徐源、徐睿来、周洋等。

图1 论文一所设计的FEM芯片照片与256/1024-QAM调制信号测试结果

2.超低噪声双模毫米波雷达芯片

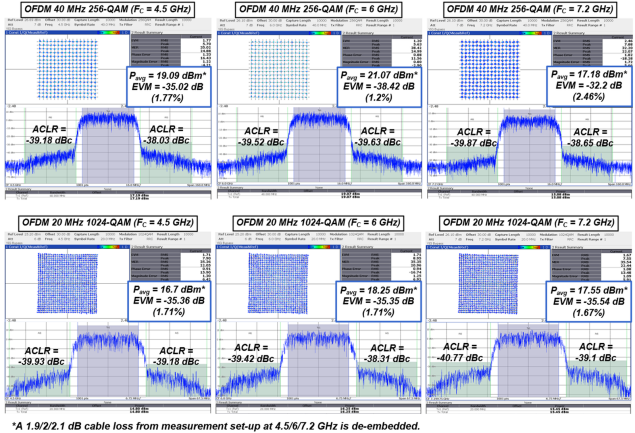

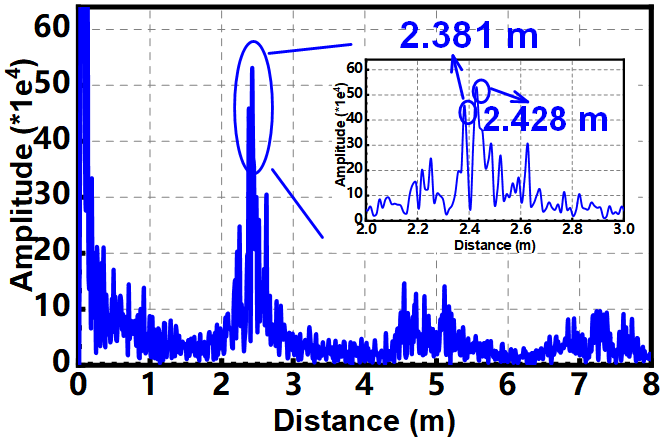

论文二:《A Fully-integrated Doppler-assisted FMCW Radar with Low Hertz Range Noise Figure》,针对智能感知场景中的噪声难题,团队首创"多普勒-FMCW雷达深度融合架构",通过射频-本振-基带联合优化将中频噪声降至32dB(@10Hz),同时开发"子锁相环扫频步长优化算法",在3.5GHz带宽下实现0.0039%的扫频精度。该技术可赋能医疗监测、无人仓储等场景的毫米级动态感知。第一作者为我校博士研究生张愉沁,参与芯片研发的我校研究生包括博士研究生张子桐,硕士研究生张志洛、张振宇、朱越、徐睿来、刘颖、丁世翔、王济坤、王凯歌等。

图2论文二所设计的雷达芯片照片与室内分辨率测试结果

3.高精度毫米波振荡器芯片

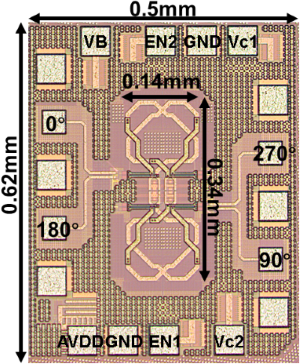

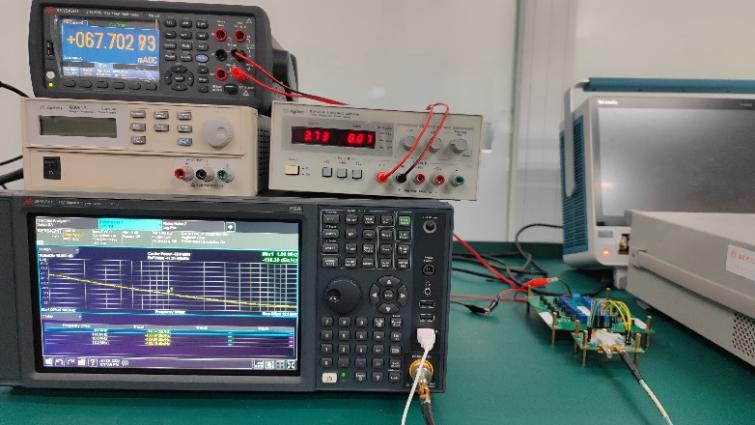

论文三:《An Image-Reused Phase-Tuning mm-Wave QVCO with a FoMT of -204 dBc/Hz》,面向未来6G通信需求,团队提出"镜像复用相位调谐"创新架构,通过变压器双模态谐振腔设计,使正交压控振荡器(QVCO)品质因数突破-204dBc/Hz,为毫米波通信与雷达系统提供高稳定性本振信号源。第一作者为我校硕士研究生朱越,参与芯片研发测试的我校研究生包括博士研究生卢禹日,硕士研究生赵紫嫣、丁世翔等。

图3论文三所设计的毫米波正交压控振荡器芯片与测试环境

此次研究成果的取得,得益于我校微电子电路与系统(IMCS)研究团队十余年来在集成电路领域的技术积淀,标志着团队在射频集成电路设计领域已跻身国际先进行列。随着我校在射频、太赫兹及合成生物学电子芯片等前沿领域研究的持续突破,期待更多具有国际影响力的创新成果登上国际学术舞台。