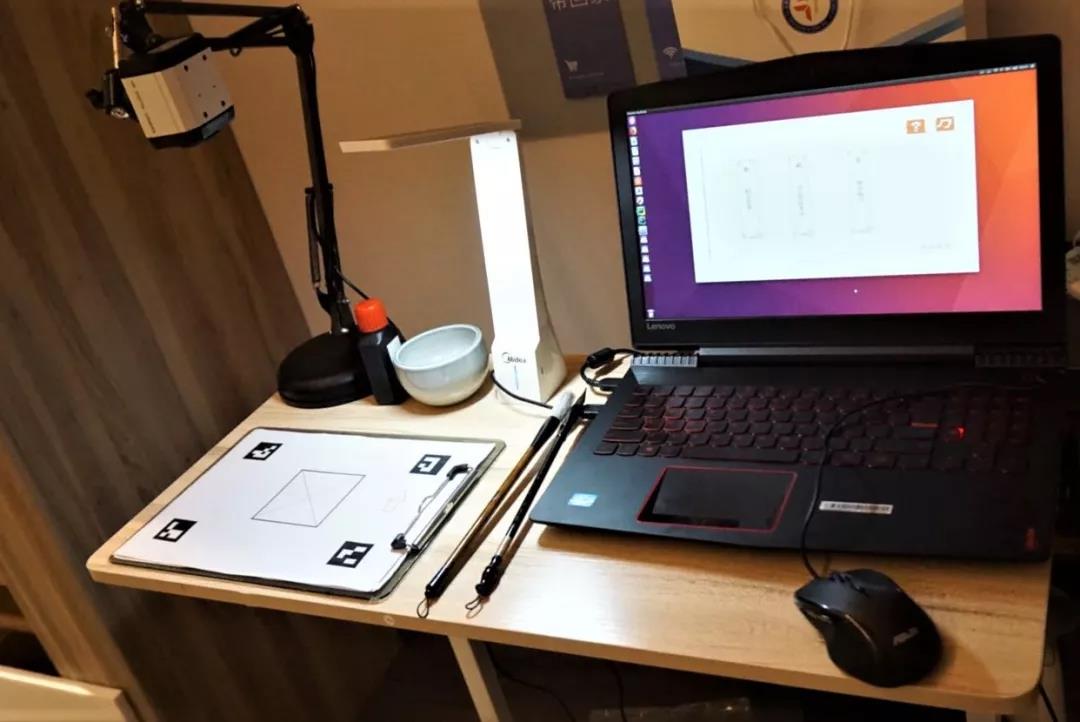

近日中新网、科学网、澎湃、文汇网、新民网、东方网、青年报等多家媒体争相报道了由通信与电子工程学院微电子“菁英班”本科生刘杭、王茜、顾俊杰研发的书法教学智能系统。该系统集合了图像处理技术、深度学习技术、增强现实技术、智能机器人技术于一体,为智能书法学习、书法等级考试训练提供了一套完整的解决方案。系统利用智能书法提取技术,打破以往书法教学软件脱离纸笔书写的弊端,将深度学习应用于毛笔字迹的书法评价,真正实现了人工智能与艺术的结合;利用智能机器人技术,实现了智能书写台的移动与升降,打破了传统书写台不可移动的限制,帮助行动不便人士进行书法学习。

行、草、隶、篆、楷,使用者可以根据自身喜好选择合适的书法字体以及书写风格。系统利用基于向量误差的书写评析模型,通过书法字迹智能提取、智能书法评分、智能书写指导等过程,将单字书法中书写失误部位用红色标记,将书写准确部位用绿色标记。最终实现有效指导书写者进一步改进与学习的目的。同时,团队研发的另一个亮点是智能书写台。将机器人技术与人工智能相结合,造福行动不便人士,实现了智能书写台的移动以及书写台面的升降。

据团队负责人刘杭介绍,他自幼练习书法,大一下学期还选修了学校的书法课。“我们计划组队参与比赛,却还没确定选题。当时我一边临习《颜勤礼碑》,一边和大家开线上会议,突然就有了灵感:利用图像处理技术识别出书写字迹的好坏,并进行指导,把这种功能整合成系统,便实现了书法的智能教学。”

在刘杭看来,书法作为一种“审美”艺术,永远无法被机器所代替。书法作品不仅仅是线条和结构,它的呈现与书写者的情感、经历密不可分。由于每个人的审美各不相同,书法作品也没有绝对的好坏之分。“所以智能教学系统更应该是具有敏锐眼光的伴读书童。帮助书写者观察、分析、比对,迫使书写者进行思考和自我纠错。在练习书法的过程中,这种协助很有效果。”

谈到智能系统和人工教学的差异,刘杭表示:“经验丰富的书法老师能够对‘笔’和‘墨’进行控制,也就是笔法和墨法。可是在某些地区,书法教师资源相当稀缺。即使学校开设书法课堂,授课老师也并不专业,很多有天赋的孩子没有机会接受正规的书法教育。”他认为,书法人工教学的效果取决于老师的水平,书法学习者找到合适的书法老师并不容易。如果将书法教学的过程智能化、系统化,这样就可以解决书法师资缺少的问题,也可以随时随地进行书法学习。

刘杭坦言,系统能够实现多种功能,具有很强的应用价值,与团队的多维度“跨界”指导老师密不可分。

从比赛选题到方案设计再到赛前准备,通信与电子工程学院田应洪及计算机科学与技术学院朱晴婷两位老师运用专业知识和对人工智能应用方面的独到见解,为智能算法的研发提供了有力的技术指导,并给出宝贵建议。在决赛答辩之前,通信与电子工程学院教授石艳玲对答辩过程进行悉心指导,为比赛的顺利进行提供了有利保障。

华东师大美术学院副教授崔树强建议系统有所侧重。他认为对于学书法的人来说,智能书法教学的实现意义最大。于是,刘杭团队调整了方案,把工作重心放在了智能算法的设计上。在智能算法设计的后期,美术学院郑文、顾琴两位老师建议将书法分析的部分以直观的方式表现出来,有效指导书写者进行自我纠错。同时,指出硬笔书法更侧重于结构,如果将智能教学系统应用于硬笔书法将会更有市场。并建议将书法教学与书法等级考试进行关联。

谈及未来的打算,刘杭表示将人工智能在深度书法解析方面的应用继续深入下去,向科研学术或产品商业化方面继续发展,以此挖掘出人工智能和书法艺术结合的更大价值。

目前,该团队已申请1项软件著作权、5项国家发明专利、6项实用新型专利,并拿到申请号,部分专利已授权。